日本映画史上初となるアカデミー賞作品賞など4部門ノミネートで大ニュースになっている映画『ドライブ・マイ・カー』。「ぶっちゃけ、なぜそこまで評価されているかわからない!つまらない!」という人も多いようなので、どう解釈すれば良いか、なぜ絶賛されているのかを噛み砕いて説明していきます。

カンヌ国際映画祭 脚本賞、全米映画批評家協会賞 作品賞受賞など海外での評価が非常に高く、2022/03/28発表の第94回アカデミー賞で国際長編映画賞を獲得しました。

韓国ラストの本当の意味・解釈、棒読み演技の是非、劇中劇のパラドックス、アカデミー賞の他ノミネート作と比較をまとめました。

他のサイトで紹介されているような一般的なものでなく、これまであまり解説されていない独自視点での考察になります。

ドライブマイカー考察:韓国ラストの意味と解釈

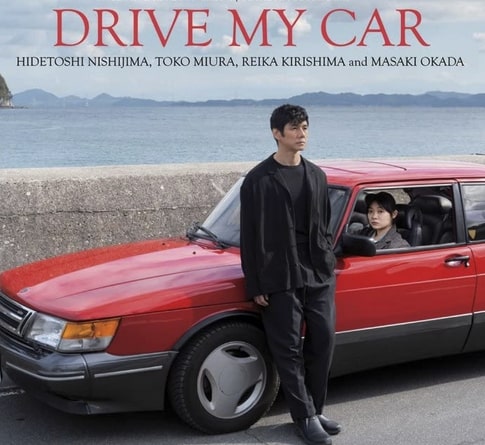

なぜラストシーンでは、みさきだけ韓国でサーブ900(赤い車)に犬と乗っているのでしょうか?

結論からいうと、議論されている『ドライブ・マイ・カー』のこのラストについてはメタ的な意味で過去に執着した家福は死んだと表現しているのだと感じました。

もう少し具体的なフェーズで考えると、映画内で演じられたチェーホフの戯曲『ワーニャ叔父さん』の登場人物エレーナが、ワーニャにそうあって欲しいと願ったように、家福は演出家としてみんなの仲を取り持つ人物になったのではないでしょうか。

みさきが運転する家福の車に犬がいるので、彼女は韓国人夫婦ユンスとユナとも仲良くなって、家福の演劇の韓国公演にもついて行ったのかもしれません。仲良くなる過程で家福の役割が大きかったのだと思います。

エレーナ:ですからあなたも、不平ばかり仰しゃらずに、みんなを仲直りさせる役にお回りになるといいわ。ワーニャ:じゃ、まず第一に、この僕を僕自身と仲直りさせてください。引用元:アントン・チェーホフ

妻の不倫相手・高槻の心の闇を最後まで読めなかった家福

©︎ドライブ・マイ・カー製作委員会

『ドライブ・マイ・カー』のキーパーソンが岡田将生演じる高槻です。

高槻は家福の妻・音の不倫相手。

家福は彼を役者に採用して見下して不倫を精神的に乗り越えようとする一方で、恨み抜きで演技の本質を伝えて彼を成長させメンター的な立ち位置を全うすることで、自分を一段高いステージに上げようとしているのです。

ただ高槻は家福が当初考えていたような底が浅い人物ではありませんでした。演技では家福に及ばないものの、家福と妻・音の芝居に通底するものを見出し、心の底からそれを欲しています。

高槻の価値観が車内での長い語り(最高のシーンでしたね)で家福にも伝わり、家福はそのあと彼の言葉通りに行動することになります。

高槻は家福が求める答えを持っていたともいえるでしょう。

さらに、好青年に見える高槻はスマホで無断撮影した人物を撲殺するほどの狂気・闇を抱えていました。この点も家福は読めていなかったでしょう。

車中での語りでは、家福が高槻の闇に加え、妻・音の闇も見えていなかったと判明します(家福の哀愁がさらに増しますね)。

高槻は家福の精神的な限界を知ってか知らずか、音が作った空き巣少女のストーリーの続きを語り、家福に本質を知らしめました。

そしてその後、あっさり撲殺の罪を認めて逮捕されます。

家福に演技を認められて音の演出の意味もわかり、彼にはもうこれ以上の幸せや、生きる意味がないのでしょう。

(↓岡田将生主演の映画レビュー記事↓)

映画『ゴールドボーイ 』少年たちが殺人犯に口止め料を要求する奇抜な設定が話題に!原作は中国のヒット小説です! シネマグ 筆者が暮らす沖縄を舞台に、岡田将生と少年たちのドス黒い駆け引きが繰り広げられます!ラストシーンの意味と今[…]

映画『1秒先の彼』。台湾映画『1秒先の彼女』の日本版リメイク作品。岡田将生・清原果耶のW主演です! 果たして1秒早い男と1秒遅い女の恋は実るのか!? シネマグ 台湾の原作が京都を舞台とした設定に置き換えられています。演[…]

棒読みで演技と言葉にフォーカス!

演技と言葉に集中できる棒読みのメリット

©︎ドライブ・マイ・カー製作委員会

映画『ドライブ・マイ・カー』はセリフが棒読みでつまらない!という感想がネット上で多いですが、棒読みになってしまっているのではなく、あえての棒読み演出です。

フランス人ジャン・ルノワール監督(1894〜1979)のイタリア式本読み(役者に棒読みで台本を読ませてから演技させることによる、演技性の排除)を採用していると濱口監督も語っています。

本作の場合、台本の読み合わせだけが棒読みなのではなく、実際の演技でも明らかに棒読みが反映されていると思います。

そして棒読み演技には大きなメリットがあります。

結論から言うと、棒読みでセリフのイントネーションを廃し、視聴者の脳のCPUを節約できます。

普通であれば視聴者は、①演技 ②発声・イントネーション ③言葉の意味という3つの情報を処理していたのが、演技・言葉の意味の2つだけに集中できるようになるのです。

視聴者が発声・イントネーションから登場人物の感情を受け取る工程を省くことで、演技と言葉から気持ちを想像する、能動的に鑑賞する作品だといえるでしょう。

言葉(テキスト)の意味をより深く理解できるため、村上春樹の名セリフによる文学的な没入感が得られるのはもちろん、演技や背景など映像にも集中できるのもポイントです。

映画『ドライブ・マイ・カー』は、ただ文学を映像化しただけではなく、それを映像の力で裏付けしたいいとこ取りの作品だといえるでしょう。

棒読みセリフはメタファーをイメージしやすい

視聴者は言葉・テキストの意味に集中できるので、その言葉の裏にあるメタファーを想起しやすくなります。

もし仮に登場キャラが感情を表に出すような喋り方だと感情表現に意識がいってしまい、メタファーの想像まで及ばなくなってしまうでしょう。

さらに感情表現がないことで、今この瞬間だけでなく過去も含めたもっと大きな時間の枠組みで登場キャラクターを捉えられる利点も生まれます。

そういった意味でも濱口監督の棒読みメソッドは効果があると感じました。

細部の過度な意味づけがなく、全体像が破壊されない

フランスの哲学者のロラン・バルトは演劇批評の分野でも知られていますが、彼はブレヒト演劇に傾倒しており「細部の過度な意味づけは全体の作用を壊す」と述べました。

この言葉はドライブ・マイカーの演出にも通じると思います。

ドライブ・マイカーの棒読みっぽいセリフはこの“細部の過度な意味づけ”を防いでおり、全体性が生まれる結果に繋がったのです。

ドライブ・マイ・カー/劇中劇のパラドックスとメタファー

©︎ドライブ・マイ・カー製作委員会

まず念頭に置いてほしいのが、先程解説したなぜ棒読みが効果的かにつながる“俳優の大袈裟な演技はダメ論”。イタリア式本読みでなくても、「役者は演技をするな」という考え方は古今東西にあります。

ジブリの宮崎駿監督が素人を声優に起用することや、黒澤明監督が町人のシーンを撮るときに役者に何も言わず何時間もやらせてヘトヘトにしてからカメラを回すなどなど。

これは『ドライブ・マイ・カー』の劇中でも強く説明されています。

主人公・家福が、登場人物の気持ちについて迷っている役者に「あなたがそれを考える必要はない」と言い放ったのが印象的でしたね。

俳優の固定観念で変な解釈を加えて演技をすれば、ストーリー全体の意味が変わってしまい、劇がひどいものになる可能性があるからです。

もちろん、俳優が一生懸命キャラクターの気持ちを考えて表現し、それが映画などで功を奏する場合も沢山あります。

今の日本のメジャー映画では、どちらかというと俳優が自分の解釈を演技に入れ込む方が主流ではないでしょうか。

結論を述べると家福が実践するこの演技理論が人生におけるテーゼでありつつ、後半にアンチテーゼとしても発展していくのが『ドライブ・マイ・カー』の構造的に優れた点です。

家福の演技論を彼の人生に置き換えてみましょう。彼は「妻を失った心の傷だけに執着せずに人生(ストーリー)を見ろ!」という1つの答えを持っているにも関わらず、過去を克服できていません。

演技理論から影響を受けたのか、家福は私生活でも棒演技ですが、実はそれは正解であり不正解なのです。

『ドライブ・マイ・カー』の凄いところは、この棒演技理論によって見応えある映画の構築に成功していながら、最後にそれすらアンチテーゼとして破壊することです。

棒読み演技と感情を込めた演技の二項対立を否定するような、脱構築的な手法ですね。

終盤で西島秀俊演じる家福がみさきの前で今までと全然違う雰囲気で泣きますが、ここが自身の演技理論を破壊した瞬間であり、正しく傷ついた瞬間です。

高槻が言ったように家福は自分自身を深く見つめ直しました。

単純に劇中劇によるメッセージ(ワーニャ=家福、ソーニャ=みさき)が人生の答えのメタファーとなっているだけでなく、同時に「自分の行動は、人生を俯瞰している“距離を置いた自分”ではなく、いまこの瞬間を生きる自分で決めろ」と伝わってきます。

家福は“演技をしない演技”で妻を失い、その傷からの逃避をやめ、しっかり傷ついて、自分自身を再認識しました。

人生俯瞰モードから今を生きるモードになり、過去や未来よりも今を選択したのです。

この瞬間、彼は演技をしなが生きることから卒業しました。

観客は「劇中劇の演技理論によるパラドックスの構造だ」とイチイチ思いつかなくても、ひとつの信念が破壊され、再構築されたような美しさや感動は伝わってきます。

だからこそ映画『ドライブ・マイ・カー』は海外の賞レースでも高い評価を得たのではないでしょうか。

アカデミー賞作品賞は獲れなかった…

映画『ドライブ・マイ・カー』は作品賞、監督賞、脚色賞、国際長編映画賞の4部門にノミネートされましたが。

アカデミー賞は2022年時点で世界に9500人いるアカデミー会員の投票できまります。

アカデミー会員は著名や監督や俳優、制作スタッフで構成されていますが、近年は非白人会員も増えているのもポイント。『パラサイト 半地下の家族』が受賞できたのは非白人会員が増えたからだともいわれています。これは『ドライブ・マイ。カー』の受賞にとって追い風でした。

さらにハリウッドの思想的な流行も大事です。(近年は、ポリコレやNo社会分断!が主流)

作品として優れていることはもちろん、ハリウッドの政治色に近いものが選ばれます(エンタメ性が強くて面白い作品が選ばれるわけではありません)。

ここ数年の作品賞受賞映画は『ムーンライト』(2016)『シェイプ・オブ・ウォーター』(2017)『グリーン・ブック』(2018)『パラサイト半地下の家族』(2019)『ノマドランド』(2020)。

いずれの作品も差別問題や社会格差・分断が大きなテーマになっていますね。(『シェイプ・オブ・ウォーター』もある意味種族間の分断だといえますし)。

『ドライブ・マイ・カー』はイ・ユナ演じる韓国人唖者の役者であったり、舞台劇で英語・日本語・手話など言語の壁を越えて演じるコンセプトがあります。

これによって多様性や差別問題、社会分断といった問題提起に対して、演技で交流するという1つの明確な答えを提示しているのです。この点は強いですね。

映画制作者たちに刺さりやすい演技の葛藤が大きなテーマになっているので、高い評価を得やすいと予想できました。

『パワー・オブ・ザ・ドッグ』もLGBTQをテーマにしている近年注目のクィア映画なので票を集めやすいでしょう。(そして素晴らしいストーリーと演技の映画でした)

『ドライブ・マイ・カー』の受賞を期待してましたが結果は、作品賞はろう者の家族を持つ少女を描いた『コーダ あいのうた』に譲る形に。

その他の作品賞ノミネート作で比較すると、社会の分断を強烈に風刺したコメディ『ドント・ルック・アップ』や、スピルバーグ監督のミュージカル『ウエスト・サイド・ストーリー』よりは、問題提起だけでなく答えを映像で提示した『ドライブ・マイ・カー』の方が、作品賞として選ばれやすいタイプだと思いました。

『コーダ あいのうた』よりアート的な面では『ドライブ・マイ・カー』の方が良かったと個人的には思いますが、コーダも素晴らしかったので仕方ないですね。

結果は国際長編映画賞のみでしたね。主要部門もとってほしかったです…。

最後のまとめ

映画『ドライブ・マイ・カー』はエンタメ性というより、視聴者自身がメッセージ性を能動的に取りにいく必要がある、好みが分かれるタイプではあります。

ただ演出・セリフ・ストーリーが相まってミラクルなシーンが多くあり、完成度は抜群!

ここまで読んでいただきありがとうございます。『ドライブ・マイ・カー』レビュー終わり!

映画『ドライブ・マイ・カー』作品情報

英題:『Drive my car』

監督:濱口竜介

脚本:濱口竜介/大江崇允

原作:村上春樹「女のいない男たち」

製作:ドライブマイカー製作委員会

出演:

家福悠介|西島秀俊(『クリーピー 偽りの隣人』、北野武監督『首』)

渡利みさき|三浦透子(ドラマ『季節のない街』)

高槻耕史|岡田将生(『ゴールドボーイ』)

家福音|霧島れいか

イ・ユナ|パク・ユリム

コン・ユンス|ジン・デヨン

ジャニス・チャン|ソニア・ユアン

柚原|安部聡子

ペリー・ディゾン

アン・フィテ