Netflix独占配信の『モンスター:その瞳の奥に』は、一見地味で面白みに欠ける法廷モノだが、視聴者が“陪審員”のような視点で社会問題について考えることができる意義のある作品だった。

ウォルター・ディーン・マイヤーズの小説『Monster』(2000)が原作になっている。

ストーリーのあらすじネタバレ解説の後に、ラストの2つの解釈を徹底考察。

さらに、その裏にあるシロクロつけられない問題について深掘りしていく!

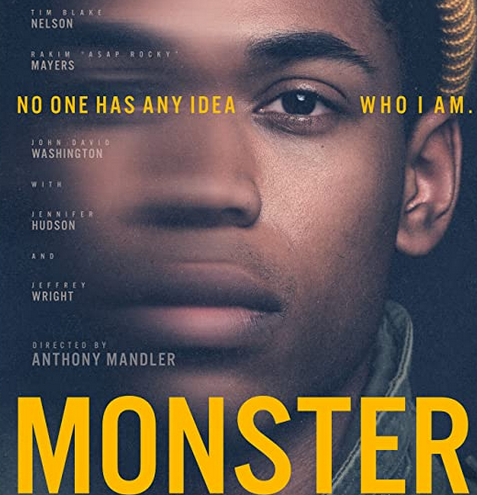

映画『モンスター:その瞳の奥に』基本情報

『モンスター:その瞳の奥に』スタッフとキャスト

監督:アンソニー・マンドラー

脚本:ラダ・ブランク

原作:ウォルター・ディーン・マイヤーズ

撮影:デビッド・デブリン

主演:ケルビン・ハリソン・Jr./スティーブ役

出演:ジェニファー・イーリー/キャサリン役

出演:エイサップ・ロッキー/キング役

出演:ジョン・デヴィッド・ワシントン/ボボ役

映画『モンスター:その瞳の奥に』で描かれた2つの真実/ラスト考察

見る人によってハッキリ2つの解釈ができるのが、映画『モンスター:その瞳の奥に』のラストの特徴。

- スティーブがキングたちに「偵察をやれ」と言われたのは事実

- スティーブが店を出た後に、キングたちの方を向いて“うなずいた”のも事実

ただそれが「中に人がいるぜ!」のサインなのか、「お前らに協力はしない、あばよ」という意味なのかハッキリしないのがミソ。

ここで考えて欲しいのが作中でも出てきた『羅生門』。

スティーブが通う高校の映画クラブのサウィッキ先生が、黒澤明の名作『羅生門』(殺人についてみんな別々の発言をする内容)を引き合いに出していたことでも、真実は1つじゃないとのテーマがはっきり突きつけられているとわかるだろう。

つまり、スティーブが有罪か無罪か、瞳の奥に映った真実は視聴者それぞれなのだ。

ただ、ここで大きな疑問が残る。

スティーブが「中に人がいる」のサインを送って強盗に協力したのが事実だとして、それを責められるだろうか?

コミュニティの結びつきが強い地域で、スティーブのような撮影オタクがキングのような地域のギャングに歯向かおうものなら、会う度にいじめられて、何年間も最悪な生活を送るハメになるのは想像にむつかしくない。

かといって、 陪審員の前で「脅された」とバカ正直に証言したところで、白か黒かでいうと黒になって有罪確定だ。

スティーブは、キングたちが強盗するとわかっていても、まさか殺人に発展するとは思っていなかっただろう。

そう、スティーブが“協力したことを黙っていた”という判断が正しいか間違っているかの問いに、誰も答えられないのだ。

スティーブがモノクロ写真を好んで撮影していたのも演出になっていて、裁判でシロクロ問えない問題もある!という主張になっているのだと思う。

黒人が有罪を受ける過程をフラットに描いた意義ある作品

映画『モンスター:その瞳の奥に』は、裁判のシーンとスティーブの平和日常のシーン、キングとの会話を行ったり来たりする構成。登場人物に感情移入させるという意図は薄かったように感じた。

それよりも黒人青年が裁判で有罪にされる過程をフラットに描いて、視聴者に 陪審員の役割をさせたのがこの映画だと考える。

簡単にいうと視聴者が登場人物になり切るのではなく、ひたすら傍観して答えを出す作品なのだ。

名作『12人の怒れる男』のような 推定無罪の正義がテーマではなく、リチャード・ギアとエドワード・ノートン主演の『真実の行方』のようなサスペンスでもない。

視聴者に自分の意見を持つよう求めているのだ。

映画としての面白さよりその視点を重要視したことは、大いに評価できると思う。

このフラットな視点があり、スティーブの行動をどう判断するかに公平性を与えている面もある。

黒人社会だって真面目な人もいればギャングもいるし、犯罪への巻き込まれ方や罪の重さは千差万別なのだ。

スティーブのような青年と、キングのようなマフィアを“同じ黒人”といっしょくたに判断してしまうことで、誰かの人生が不意になってしまう可能性もある。

そんな強い問題提起がうかがえた。

映画『モンスター:その瞳の奥に』あらすじネタバレ解説

とあるスーパーの店員が黒人強盗2人ともみ合いになり、自から出した銃で撃たれて死亡した。

17歳のスティーブ(ケルヴィン・ハリソン・Jr)は、2人の強盗・キング(エイサップ・ロッキー)とボボ(ジョン・デヴィッド・ワシントン)と面識があり、さらに事件前にその店で買い物をしてドアの前で立ち止まったのを目撃されたため、偵察・見張り役として協力していたと誤解され逮捕されてしまう。

弁護士キャサリン・オブライエン(ジェニファー・イーリー)は、無罪を主張するスティーブが育ちの良い誠実な子だと考え、必死に彼を弁護する。

しかし、キングやボボがスティーブが強盗に関与していたと発言しているため、勝ちはは絶望的で、最悪20年以上刑務所で過ごすことになる状況だった。

検察のアン ソニー・ペトロチェッリ(ポール・ベン=ヴィクター)の手強い追求が続く。

高校の映画クラブの先生・サウィッキが、「スティーブのような好青年が強盗に関与するはずないと」証言。しかし検察のアンソニーは「あなたはスティーブの私生活を知らないだろう」と反論した。

キャサリンは最後の策として、スティーブ本人を証言台に立たせる。検察のアンソニーに質問されスティーブは「キングとボブは近所の知人。店には偶然学校帰りにサイダーを買っただけ」とキッパリ証言する。

これが陪審員たちへの決め手になり、スティーブは無罪を勝ち取った。

スティーブが事件当日を回想する。

キングとボボに脅されたスティーブは仕方なく店に入って ソーダを買う。そして店を出てキングとボボの方を向いて首を軽く傾け、その場を去った。

スティーブは心の中で尋ねる。「What do you see when you look at me?(君にはどう映る?)」

映画『モンスター:その瞳の奥に』END!

登場人物/キャスト

『モンスター:その瞳の奥に』のキャストは実力派揃いで、裁判でのやりとりなど見応えがあった。

主人公ス ティーヴ役には『シカゴ7裁判』などに出演したケルヴィン・ハリソン・Jr。

Netflix映画『ベケット』の主演やノーラン監督の『TENETテネット』で知られるジョン・デヴィッド・ワシントン( デンゼル・ワシントンの息子)は、ギャングのボボ役。

パンデミック映画『コンテイジョン』で有名な ジェニファー・イーリーが弁護士・キャサリン役。

スティーブのパパ役にはドラマ『ウエストワールド』で有名な ジェフリー・ライトなど、キャストの演技はみんな完璧だったと思う。

『モンスター その瞳の奥に』のネタバレ感想・評価まとめ

個人的な評価は78点くらい。

映画『モンスター:その瞳の奥に』は、エンタメ性はかなり薄いものの、黒人差別とそれに付随する裁判をリアリティたっぷりに描いた意味のある作品だった。

スティーブの行動が意味するものや、その是非について考察すると、“黒人であるだけで、いとも簡単に重大事件の共犯者にされるリスクが上がる”という、黒人問題に対する新たな視点を得ることができたと思う。

個人的には、社会派映画として高い評価を得ていいと感じた。

Netflix映画『モンスター:その瞳の奥に』ネタバレ考察・感想終わり。